| Le opere di Alberto Burri (1915-1995) sono astratte, informali,

materiche, ma nonostante la relativa ricchezza di aggettivi

loro attribuibili, le opere di Burri appaioni troppo limitate

da queste definizioni: meglio è dire semplicemente che

questo artista pone tra le sue priorità la materia, che

elabora con una sensibilità fisica ed un amore sensuale

e sofferto che trovano parallelo forse solo in Antoni Tàpies e nelle sue "tracce" materiche, eredità e testimonianza

della vita degli uomini.

Burri, che compie le sue sperimentazioni fondamentali tra

gli anni '50 e '60, in realtà non si preoccupa di tramandare,

usa materiali consunti, stracci, lamiere, legni combusti,

sacchi, materiali volgari, già vecchi, che danno da

subito la sensazione di una durata limitata nel tempo, destinati

a mutare, degradare, morire, in una chiara metafora di quello

che è il destino dell'uomo. E quando invece utilizza

materiali nuovi, li trasforma, li brucia, li tormenta, li

straccia, caricandoli, attraverso la sua azione, di un significato

inusuale ed intenso, sollecitandoci ad interrogarci sul loro

stato, su quello che erano prima dell'intevento dell'artista,

su quello che è accaduto perchè si siano trasformati

nell'immobile fissità di un'opera d'arte.

Ancora una volta, l'artista sublima i relitti, la materia

di scarto e di recupero, secondo il vecchio concetto dadaista

dell'objet trouvé, del ready-made di Duchamp, dei dipinti

polimaterici di certi futuristi, dei Merzbilder di Schwitters,

ma in Burri l'azione creativa coesiste con l'intenzione distruttiva

di accelerare con un intervento diretto il processo di consunzione

e di logoramento dei residui materici per inglobarvi il concetto

del tempo, che inesorabile trascorre e corrode: il fuoco,

l'essicazione (si veda la serie dei "Cretti" degli

anni '70) sono mezzi per attuare una forma di purificazione

che, devitalizzando l'oggetto, ne amplia il significato simbolico,

le "combustioni" sono materia danneggiata che perde

la sua integrità fisica per acquistare un significato

meta-fisico, perchè solo così può raccontare

la mutevolezza e la caducità della vita.

Come ogni essere umano, l'inerte materia ha un suo vissuto,

secondo una percezione quasi animistica e panteistica della

realtà fisica, partecipe delle vicende umane e come

l'uomo capace di sofferenze, di cambiamenti, di decadimento

e di morte: il concetto di un'arte costruita dall'uomo, destinata

ai posteri, a valenza universale, consegnata all'eternità,

viene così definitivamente superato in una visione

in cui "Non è l’arte che rappresenta la realtà:

è la realtà che si presenta da sé facendosi

arte" (Francesco Morante), conservando tutte le sue limitazioni

ed imperfezioni.

Al di là dell'eterogeneità dei materiali e

dell'apparente casualità degli accostamenti, le opere

di Burri sono sempre saldamente intelaiate in uno schema strutturale

fermo ed equilibrato, secondo una rigorosa legge compositiva

che regola rapporti di spazi, dimensioni e relazioni tra le

masse cromatiche, e, seppure in modo inusuale, determina timbri

ed accenti con gusto quasi classico, sfruttando le diversità

dei materiali eterocliti e le loro caratteristiche superficiali

e volumetriche.

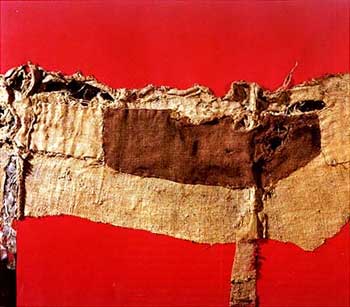

Sono tutti elementi facilmente leggibili in questo "Sacco

e rosso" del 1955, 180x158 cm, una composizione di sacchi

su fondo rosso, una delle molte versioni realizzate, posizionata

trasversalmente al centro del supporto, secondo una sostanziale

simmetria, dove gli effetti pittorici e plastici sono affidati

alle diverse tonalità delle tele, mosse in diversi

spessori e sovrapposizioni, sfilacciate e strappate, percorse

da una "sofferenza" tutta umana che le ha, nel tempo,

sdrucite e consunte fino a farne umili testimonianze di una

"vita" passata con la stessa fatica e lo stesso

dolore che percorre la vita di tutti noi, poveri uomini su

questa terra.

Lo stesso Burri dice :"Nel sacco trovo quella perfetta

aderenza tra tono, materia e idea che nel colore sarebbe impossibile."

E' un sentire laico, mistico e romantico, di contenuta empatia,

la visione di un mondo precario e destinato alla fine nella

poetica di un artista di grande spessore umano e morale, che

ha contribuito in maniera determinante a ridefinire quel mutato

rapporto tra arte e vita alla base di tutta la

cultura moderna nel mondo occidentale.

link:

Celebrazioni per la nascita di Alberto Burri

|